人々の暮らしや社会に寄り添った新しい視点の紙製品

私たちは、「無線とじ」の学用ノートを製造している会社です。

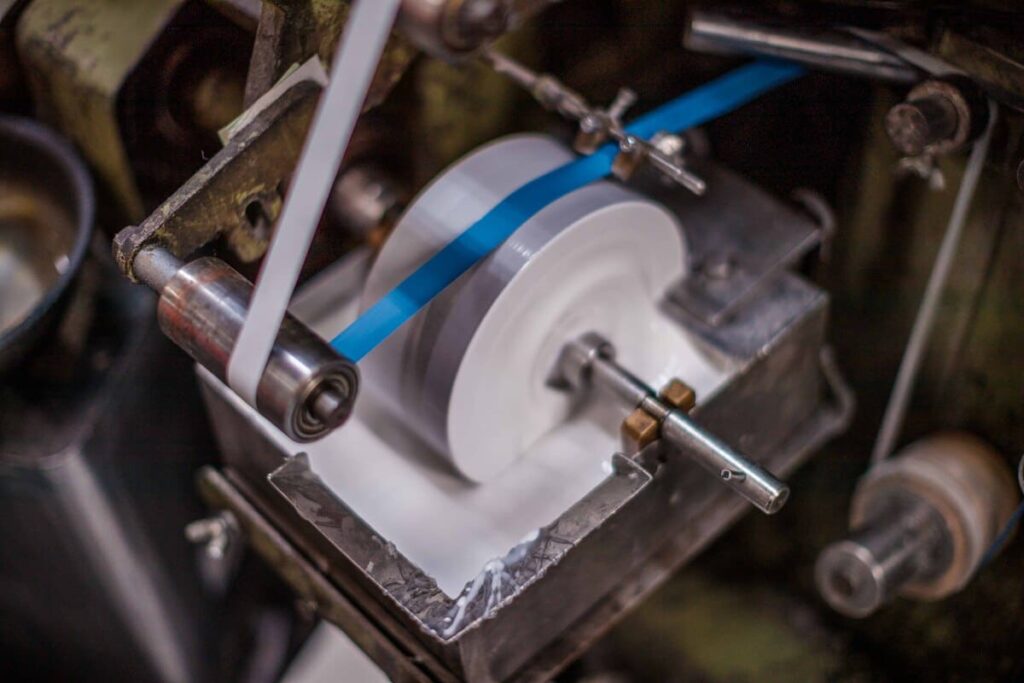

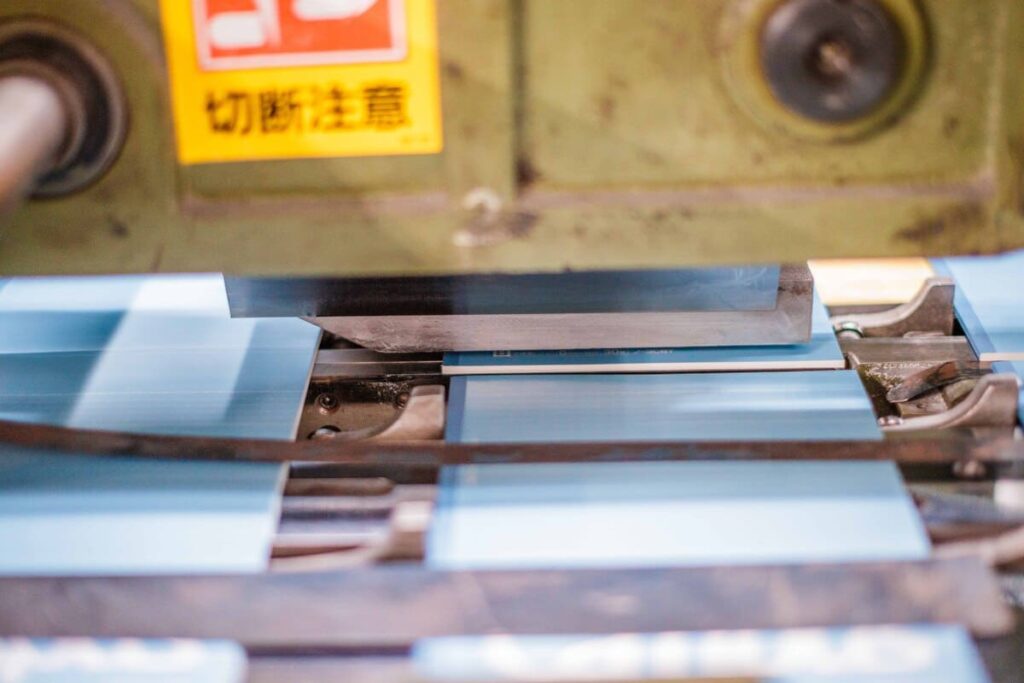

無線とじとは、ホッチキスや糸を使わず、本の背を糊で固めてとじる、製本方法の1つです。この無線とじ製本を採用し、3台所有している機械合計で1日に最大100,000冊の学用ノートを製造しています。OEMでの学用ノートの製造が中心となっていますが、近年は「OGUNO(おぐの)」という自社ブランドを立ち上げ、オリジナル製品の開発にも力を入れていて、人々の暮らしや社会に寄り添う紙製品を提案しています。

創業は1930年。曽祖父が「大栗繁一商店」という名前で帳簿(注)の製造を始めたのがはじまりです。その後、戦争などの影響で一時は事業が止まっていたのですが、戦後、“銭湯でのある出会い”が転機となりました。たまたま銭湯で出会った方から「ウチが販売をするから、ノートづくりを手伝ってもらえないか」と声をかけてもらったんです。そこから縁が繋がり、学用ノートの製造をするようになりました。その後、祖父が後を継ぎ、1965年に社名を「大栗紙工株式会社」に変更しました。その後、製本の方式が「糸とじ」から「無線とじ」へと変わっていったんです。「糸とじ」とは、紙を束ねて中心をしっかりと縫い合わせる製本方式で、古くから使われてきた伝統的な方法です。丈夫で長期保存に適している一方、生産コストがかかる、1ページだけ千切ろうとすると反対側のページも一緒に千切れてしまうというデメリットがあります。そのため、学用ノートの需要増加とともに、短納期・大量ロットでの生産に向いている「無線とじ」の製本方式に変わっていきました。

(注)帳簿:お金や物の出入りを記録するノートやデータのこと

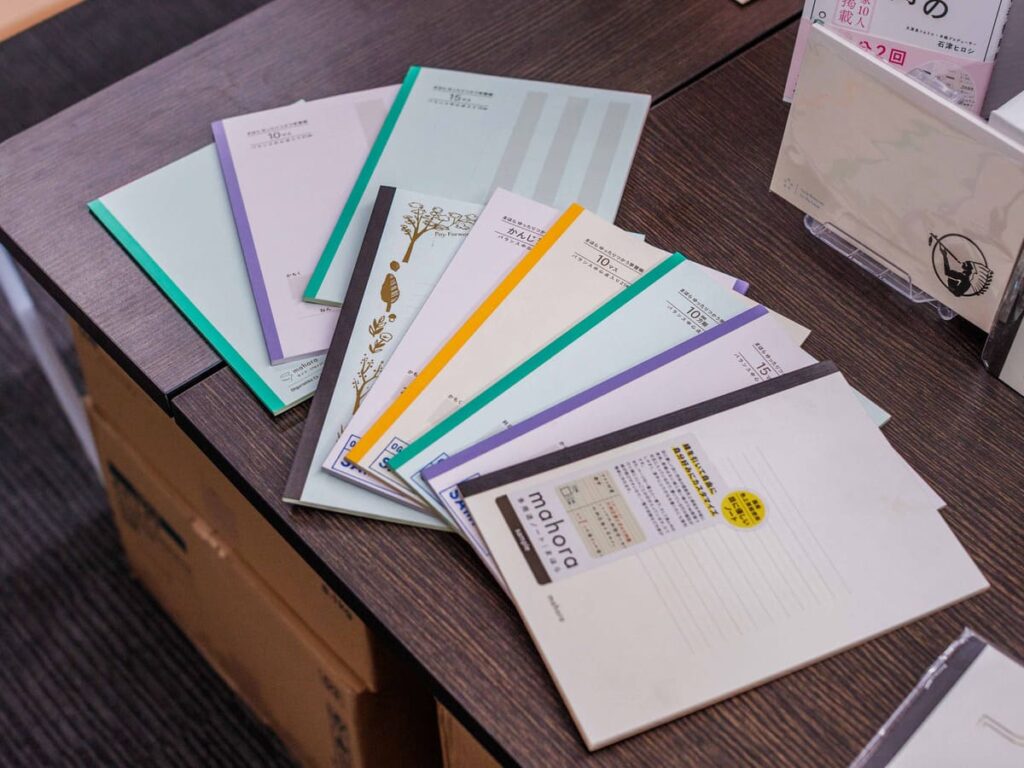

これまで60年以上作り続けてきた学用ノートの製造が全体の約9割を占めていましたが、「メーカーとして自社ブランドを作りたい」という社内での何気ない会話から、大栗紙工のノート、略して「OGUNO(おぐの)」という自社ブランドを立ち上げ、オリジナル製品の開発にも力を入れ始めました。

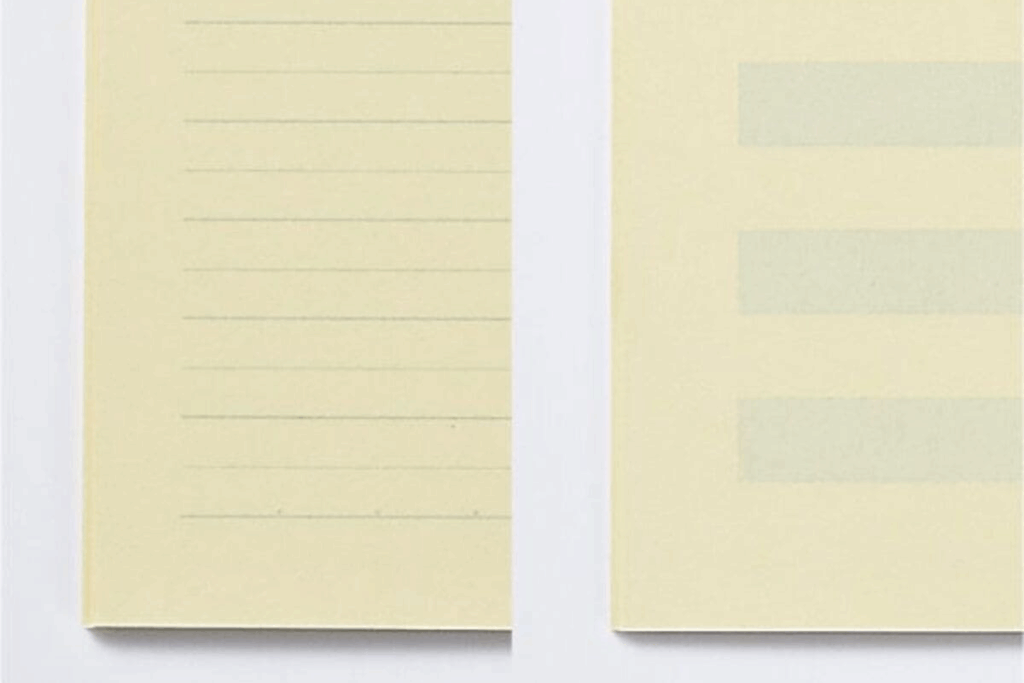

ブランド立ち上げのきっかけは、母が参加したとあるセミナーで、発達障がいのある方が「ノートが使いづらくて困っている」という話を聞いたことでした。その後、当事者の方々から詳しく話を聞く中で、「白い紙が照明に反射して、まぶしくて書きにくい」「同じ罫線が並んでいるだけなので、書いているうちに行が分からなくなってしまう」などの悩みがあることがわかり、なんとか「その方たちが、もっと心地よくノートを使えるようにできないか」と商品開発を始めました。そして、試行錯誤を重ねた結果、中紙には、白い紙に比べて光の反射を抑えられる国産の色上質紙を採用しました。さらに、あみかけの罫線や線の太さが異なる2種類の罫線を用いることで、書いている行がわかりやすくなり、“目にやさしいノート”として「mahora(まほら)」が誕生しました。

そのほかにも、奈良の紙屋さん協力のもと、廃棄する予定だったお米から作った紙を使用した「Sustainable Pad」や、開くとA1サイズになる「A4→A1ノート」などのオリジナル商品も展開しています。「A4→A1ノート」は、小学生たちの植物観察に使ってもらったり、子どもの未来のキャリアを考えるワークショップで活用してもらったりと、いろんな場面で役立ててもらっています。

私たちが持っている無線とじの技術ですが、機械導入における初期投資コストが高額であることや、中小企業が得意とする小ロットには向かないことから、中小企業でこの製本方式に対応できるところは、実はあまり多くありません。そんな中、私たちはページの印刷から、折り・とじ・断裁といった製本工程、さらには梱包作業まで、すべてを自社で一貫して行っていて、1日の生産数は3台合計で最大で100,000冊になります。

ノートのページのカラーバリエーションも、白・ラベンダー・レモン・ミントグリーンと豊富です。中でもラベンダーは、他の工場ではほとんど扱っていない、ちょっと珍しい色なんです。 さらに、ノートのサイズ展開も幅広く、セミB5・B6・B7・A6・A7の5種類を製造することができます。

そもそも無線とじノートの良さは、短納期・大量生産に向いているだけでなく、のりでしっかりと接着されているため、ページが千切れにくいことです。糸とじの場合は、使っているうちにページが破れてしまったり、1枚が破れるともう1枚も一緒に抜けてしまったりすることがあります。その点、無線とじならしっかりととじられていて安心ですし、なによりフラットに開くので、文字が書きやすいというのも大きな魅力の1つです。

私たちが60年以上に渡って学用ノートの生産を続けてこられたのは、やはり「品質の高さ」を維持してきたからだと思っています。たとえば、紙は湿度の変化で波打ったり、くっついてしまったりと、品質に影響が出てしまうことがあります。そこで、工場内は常に50〜60%の湿度を保てるよう、しっかりと環境管理を行っています。また、製本工程の最後には、スタッフの目で丁寧に検品を行い、梱包作業の際も、人の手でしっかりと確認しながら作業を進めています。そうした生産管理・品質管理を行うことで、高い品質で出荷できる体制を整えています。

・学用ノートのOEM

・発達障害者のための線をなくした“目にやさしいノート”「mahora」

・開くとA1サイズになる「A4→A1サイズノート」

・米紙を使った「Sustainable Pad」

※クロスとは、ノートの背を補強するために貼られる布状のテープのこと

私たちの暮らしの多くがデジタルに置き換わりつつあります。スマートフォンやタブレット、パソコンでスケジュールを管理したり、メモを取ったりするのが当たり前になった今、学用ノートのような紙のノートの市場は、年々、縮小傾向にあります。けれどその一方で、「紙そのもの」の魅力や手触りを大切にしたいという人たちもいます。紙博や文具女子博といった文具のイベントには、毎年、多くの“紙もの好き”や“文具ファン”が集まり、特徴のあるアイテムを求めて会場に足を運んでいます。

今回のプロジェクトを通じて、私たちは“紙の可能性”を改めて見つめなおしたいと思っています。ノートの「こうあるべき」を手放して、持つことで価値が生まれるような、新しい紙製品のかたちを、クリエイターの皆さんと一緒に考えたいです。

OGUNOのブランドスローガン「開け、ノートの未来。」にもあるように、私たちは日々挑戦を続けています。しかし近年、「もうノートのアイデアは出尽くしてしまったのではないか?」というに壁にぶつかることもありました。だからこそ、その一歩先を見据え、紙の未来を切り拓くような、まだ見ぬ価値を持ったプロダクトを生み出したいと考えています。人や社会に寄り添いながら、紙の可能性を広げていけるような、そんな商品開発ができれば嬉しいです。